Der

127-Prozent-Code: Wie deutsche Mittelständler mit innovativen Methoden aus dem Silicon Valley ihre Vertriebsteams zu Höchstleistungen führen.

„Wir haben unsere Vertriebsziele wieder nicht erreicht.“

Dieser Satz fällt in 84% aller mittelständischen Unternehmen mindestens einmal pro Quartal. Während Geschäftsführer nach Erklärungen suchen, liegt die Ursache oft im Planungssystem und der Herangehensweise selbst: Excel-basierte Jahresplanung, starre Planungsannahmen und fehlende Agilität in der Strategieumsetzung & Führung des eigenen Vertriebsteams. Das muss unweigerlich scheitern in unserer volatilen wie komplexen Geschäftswelt.

Die schockierende Realität der traditionellen Vertriebsplanung

Aktuelle Studien zeigen ein ernüchterndes Bild: Nur 43% aller Vertriebsziele werden in mittelständischen Unternehmen tatsächlich erreicht. Diese erschreckend niedrige Quote ist kein Zufall, sondern das systematische Ergebnis veralteter Planungsmethoden. Die typische Vertriebsplanung im Mittelstand folgt einem vorhersagbaren, aber ineffektiven Muster:

- November: Jahresplanung basierend auf Vorjahreszahlen plus Wachstumsprognose

- Januar: Top-Down Zielvorgaben an das Vertriebsteam

- Quartalsmäßige Kontrolle über Excel-Reports

- Anpassungen erst zum nächsten Planungszyklus

Diese Herangehensweise ignoriert die fundamentalen Veränderungen in der Geschäftswelt. Märkte entwickeln sich heute in Monaten, nicht in Jahren. Kundenbedürfnisse ändern sich quartalsweise. Wettbewerber agieren mit der Geschwindigkeit von Start-ups, nicht von Konzernen.

Der paradigmatische Wandel: Von Planung zu Agilität

Während traditionelle Unternehmen noch in Jahreszyklen denken, haben Vorreiter längst den Wandel zu agilen Frameworks vollzogen. Die OKR-Methodik (Objectives and Key Results), ursprünglich von Intel entwickelt und von Google, Microsoft und Amazon perfektioniert, zeigt auch im Mittelstand beeindruckende Ergebnisse.

Unternehmen, die eine OKR-basierte Vertriebsführung implementiert haben, berichten von:

- 40% höherer Zielerreichungsquote

- 60% verbesserte Mitarbeitermotivation im Vertrieb

- 50% schnellere Anpassung an Marktveränderungen

- 35% Reduktion der Planungszeit bei gleichzeitig besseren Ergebnissen

Warum gerade jetzt handeln?

Die aktuellen Marktbedingungen schaffen ein Zeitfenster, das Sie als Entscheider nutzen sollten. Während Ihre Wettbewerber noch in starren Strukturen gefangen sind, können Sie sich durch die agile Vertriebsführung einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung erarbeiten. Drei treibende Faktoren machen die OKR- Implementierung zur strategischen Notwendigkeit:

1. Marktvolatilität:

Kunden ändern ihre Prioritäten häufiger und schneller als je zuvor

2. Generationenwechsel:

Jüngere Vertriebsmitarbeiter erwarten partizipative Zielsetzung

3. Digitalisierungsdruck:

Moderne Sales-Tools erfordern agile Planungszyklen

Warum 2025/26 für Sie entscheidend ist:

- Die KI-Revolution im Vertrieb erfordert

agile Strukturen für die schnelle Adaption

- Post-Corona-Märkte konsolidieren sich, nur die Agilsten werden als Gewinner

hervorgehen

- Der Talentkrieg verschärft sich, OKRs werden zum

entscheidenden Differenzierungsmerkmal

Dieses Whitepaper zeigt Ihnen den konkreten Umsetzungspart in den wesentlichen Schritten. Sie erhalten nicht nur das theoretische Fundament, sondern vor allem praxiserprobte Handlungsanleitungen, die sich in vielen mittelständischen OKR-Implementierungen bewährt haben.

Der Transformation Imperativ: Von starren Plänen zu agiler Exzellenz

Das Versagen der traditionellen Vertriebsplanung

„Unser Team ist unmotiviert und erreicht die Ziele nicht.“ – so beschrieb mir kürzlich ein Geschäftsführer aus dem Maschinenbau seine Vertriebssituation. Bei der Analyse stellte sich heraus: Das Problem lag nicht am Team, sondern am System.

Die vier Kardinalfehler traditioneller Vertriebsplanung:

1. Starre Jahresplanung in volatilen Märkten Während sich Marktbedingungen monatlich ändern, werden Vertriebsziele einmal jährlich festgelegt. Diese Diskrepanz führt zwangsläufig zu Frustration und Zielverfehlung. Ein Beispiel: Ein IT-Dienstleister plante 2023 auf Basis der Corona-getriebenen Digitalisierungswelle. Als sich der Markt Mitte des Jahres normalisierte, wurden die unrealistischen Ziele zur Belastung für das gesamte Team.

2. Top-Down Zielsetzung ohne Partizipation

Wenn Ziele ohne Einbeziehung der Vertriebsmitarbeiter festgelegt werden, entsteht automatisch Widerstand. Menschen identifizieren sich nicht mit Zielen, die sie nicht mitgestaltet haben. Die Folge: Passive Erfüllung statt aktiver Zielverfolgung.

3. Aktivitätsfokus statt Ergebnisfokus

Traditionelle Vertriebspläne messen oft die falschen Kennzahlen: Anzahl Anrufe, Anzahl Termine, Anzahl Angebote. Diese Aktivitätskennzahlen suggerieren Kontrolle, führen aber nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Schlimmer noch: Sie können kontraproduktiv wirken, wenn Quantität über Qualität gestellt wird.

4. Mangelnde Anpassungsfähigkeit

Quartalsweise Reviews mit anschließender Ursachen- forschung, aber ohne strukturelle Anpassungen, sind Zeitverschwendung. Wenn ein Ziel nach sechs Monaten unrealistisch geworden ist, hilft es nicht, die nächsten sechs Monate auf ein unmögliches Ergebnis hinzuarbei- ten.

Die OKR-Alternative:

Wissenschaftlich fundiert & praxiserprobt

Die OKR-Methodik ist keine Management-Mode, sondern ein wissenschaftlich fundiertes Framework mit Jahrzehnten an erfolgserprobter Praxiserfahrung. Entwickelt wurde es in den 1970er Jahren u.a. von Andy Grove bei Intel, perfektioniert von Google und heute von rund 60% der Fortune 500 Unternehmen eingesetzt.

Die psychologischen Grundlagen hinter dem OKR-Erfolg:

- Selbstbestimmungstheorie:

Wir Menschen sind intrinsisch motiviert, wenn wir Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit erleben. OKRs fördern

alle drei Faktoren durch

partizipative Zielsetzung, transparente Erfolgsmessung und teambasierte Zielverfolgung.

- Goal-Setting-Theory: Spezifische, herausfordern- de Ziele führen zu höherer

Leistung als vage oder zu einfache Ziele. OKRs kombinieren inspirationale

Objectives mit messbaren Key Results und schaffen so optimale Motivationsbedingungen.

- Agile Prinzipien: Kurze Iterationszyklen mit regelmäßiger

Reflexion und Anpassung führen zu besseren Ergebnissen als lange

Planungszyklen. OKRs operieren in

90-Tage-Zyklen und ermöglichen die kontinuierliche Optimierung.

Der Paradigmenwechsel in der Praxis

Ein mittelständischer Softwareanbieter mit 45 Mitarbeitern stand vor der Entscheidung: Weitermachen wie bisher oder den Sprung zur agilen Vertriebsführung wagen. Die Ausgangssituation war typisch:

- Zielerreichungsquote: 67%

- Mitarbeiterfluktuation im Vertrieb: 23% jährlich

- Planungsaufwand: 40 Stunden pro Quartal

- Anpassungsgeschwindigkeit: 6-9 Monate

Die 6-monatige Transformation zum OKR-System:

Phase 1: Startphase (Wochen 1-4)

- Schulung der Führungsebene in OKR-Prinzipien

- Analyse der aktuellen Zielsetzungsprozesse

- Definition der Unternehmens-OKRs als strategische Leitplanken

Phase 2: Partizipation (Wochen 5-8)

- Workshop-basierte Entwicklung der ersten Vertrieb- OKRs

- Einbeziehung aller Vertriebsmitarbeiter in die Zielsetzung

- Etablierung der 90-Tage-Zyklen

Phase 3: Einführung (Wochen 9-16)

- Wöchentliche Check-ins mit dem Vertriebsteam

- Monatliche OKR-Reviews mit Anpassungsmöglichkeiten

- Kontinuierliche Verfeinerung der Messgrößen

Phase 4: Optimierung (Wochen 17-24)

- Analyse der ersten vollständigen OKR-Zyklen

- Anpassung der Prozesse basierend auf Lessons Learned

- Skalierung auf andere Unternehmensbereiche

Die messbaren Ergebnisse nach 12 Monaten:

- Zielerreichungsquote: 67% → 127%

- Mitarbeiterfluktuation im Vertrieb: 23% → 4%

- Planungsaufwand: 40h → 15h pro Quartal

- Anpassungsgeschwindigkeit: 6-9 Monate → 2-4 Wochen

Diese Transformation ist kein Einzelfall. Sie zeigt das reproduzierbare Potenzial der OKR-Methodik, wenn sie systematisch und professionell implementiert wird. Deswegen haben wir sie den ‚127-Prozent-Code‘ getauft.

OKR-Methodik verstehen: Mehr als nur ein Framework

Die Anatomie erfolgreicher OKRs

OKR ist die Abkürzung für „Objectives and Key Results“ – auf Deutsch: Ziele und Schlüsselergebnisse. Diese scheinbar einfache Definition verbirgt jedoch ein hochdifferenziertes System, das bei falscher Anwendung wirkungslos bleibt.

Objectives: Die inspirationale Komponente

Ein Objective beschreibt, WAS erreicht werden soll. Es ist qualitativ, inspirierend und zeitlich begrenzt. Ein wirksames Objective weckt Emotionen und schafft Klarheit über die angestrebte Zukunft.

Beispiele für kraftvolle Vertriebs-Objectives:

„Wir werden der bevorzugte Partner für nachhaltige Lösungen in unserer Branche.“

„Unser Kundenservice wird zum Wettbewerbsvorteil und Differenzierungsmerkmal.“

„Wir erschließen erfolgreich den Markt für digitale Services in unserer Branche.“

Schwache Objectives hingegen sind:

- „Umsatz steigern“ (nicht inspirierend)

- „Mehr Neukunden gewinnen“ (zu vage)

- „Bessere Ergebnisse erzielen“ (nicht spezifisch)

Key Results: Die messbare Erfolgsdefinition

Key Results definieren, WIE der Erfolg gemessen wird. Sie sind quantitativ, zeitlich begrenzt und fordernd, aber erreichbar. Pro Objective sollten 2-4 Key Results definiert werden.

Die SMART-Formel für exzellente Key Results:

- Spezifisch: Eindeutig definiert, keine Interpretationsspielräume

- Messbar: Numerisch quantifizierbar oder binär entscheidbar

- Anspruchsvoll: Erfordert Anstrengung und Verbesserung des Status Quo

- Relevant: Trägt direkt zum Objective bei

- Terminiert: Klarer Zeitrahmen (typischerweise 90 Tage)

Praxisbeispiele für schlagkräftige Vertrieb-OKRs

OKR 1: Solides Vertriebsfundament für nachhaltigen Erfolg

Objective: Wir schaffen in Q1 2025 die stabilen Grundlagen unseres Vertriebserfolgs durch zuverlässige Prozesse und messbare Qualitätsverbesserungen.

Key Results:

- Standardisierte Angebotsvorlagen für 100% aller Produktkategorien sind erstellt und werden von allen im Vertriebsteam genutzt

- Die durchschnittliche Angebotserstellungszeit ist von Y auf X Tage reduziert.

Abgeleitete Maßnahmen:

- Template-Workshops mit Best Practices

- Prozessoptimierung im Angebotswesen

- Qualitätsmanagement-Schulungen

OKR 2: Digitale Vertriebsfundamente schaffen

Objective: Wir digitalisieren unsere Vertriebsprozesse und schaffen die technische Basis für skalierbares Wachstum.

Key Results:

- CRM-System implementiert und 100% der Vertriebsmitarbeiter nutzen es aktiv

- 50% aller Angebote werden innerhalb von 3 Tagen digital erstellt

- 90% der Kundenkommunikation läuft über digitale Kanäle (CRM, E-Mail, Video)

OKR 3: Vertriebsmentalität von „Farmer“ zu „Hunter“ transformieren

Objective: Wir werden im Vertrieb zu echten „Huntern“, die aktiv neue Kunden akquirieren, anstatt nur auf eingehende Anfragen zu reagieren.

Key Results:

- 100% der Vertriebsmitarbeiter absolvieren das neue „Hunter“-Training (5 Trainingstage) für die proaktive Akquise

- Jeder Vertriebsmitarbeiter führt wöchentlich mindestens 20 dokumentierte aktive Kaltakquise- Aktivitäten durch

- Die Anzahl der selbst generierten Eigenleads ist von 0 auf durchschnittlich 5 pro Vertriebsmitarbeiter pro Monat gestiegen

- 5 Erfolgsgeschichten von erfolgreicher Neukunden- akquise sind dokumentiert und im Unternehmen ge- teilt

- Eingehende Neu-Leads werden vom Vertriebsteam binnen 1 Stunde kontaktiert

Die Psychologie der 70%-Regel

Ein fundamentales OKR-Prinzip besagt: Wenn alle Key Results zu 100% erreicht werden, waren die Ziele zu niedrig angesetzt. Die optimale Zielerreichung liegt bei 70%. Diese scheinbar kontraintuitive Regel basiert auf soliden psychologischen Erkenntnissen.

Warum 70% optimal sind:

1. Herausforderung ohne Überforderung

Ziele, die zu 100% erreichbar sind, fordern nicht das volle Potenzial. Ziele, die nur zu 30% erreichbar sind, demotivieren. Der 70%-Korridor schafft optimale Spannung zwischen Ambition und Realismus.

2. Lernen durch Scheitern

Wenn 30% der angestrebten Ergebnisse nicht erreicht werden, entstehen wertvolle Lernmomente. Teams reflektieren, was besser gemacht werden kann, anstatt in Selbstzufriedenheit zu verfallen.

3. Kontinuierliche Verbesserung

Die 70%-Regel verhindert Stagnation. Teams setzen sich kontinuierlich herausfordernde Ziele und entwickeln eine Kultur der ständigen Weiterentwicklung.

Transparenz als Erfolgskatalysator

Ein differenzierendes Merkmal der OKR-Methodik ist die radikale Transparenz. Alle OKRs, von der Geschäftsführung bis den Vertriebsmitarbeitenden, sind für alle sichtbar. Diese Transparenz wirkt vielleicht beunruhigend, entfaltet aber transformative Kraft.

Die fünf Transparenz-Effekte:

1. Alignment-Optimierung: Wenn jeder sieht, woran andere arbeiten, entstehen automatisch Synergien. Vertrieb und Marketing erkennen Überschneidungen, verschiedene Vertriebsteams koordinieren sich besser.

2. Peer-Pressure-Motivation:Öffentliche Zielverfolgung schafft positive Peer Pressure. Niemand möchte der Einzige sein, der seine Ziele nicht erreicht.

3. Hilfsbereitschafts-Kultur: Sichtbare Herausforderungen ermöglichen gezieltes Helfen. Wenn ein Kollege bei einem Key Result struggelt, können andere ihre Erfah- rungen oder Ressourcen anbieten.

4. Strategieverständnis: Mitarbeiter verstehen die Unternehmensstrategie besser, wenn sie die OKRs aller Ebenen sehen. Zusammenhänge werden sichtbar, die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit steigt.

5. Innovations-Inspiration: Kreative Ansätze anderer Teams inspirieren zu eigenen innovativen Lösungen. Cross-funktionales Lernen wird gefördert.

Die kritische Rolle der Führung

Der OKR-Erfolg steht und fällt mit der Qualität der Führung Ihres Unternehmens. Führungskräfte müssen von Controllern zu Coaches werden, ein mitunter anspruchsvoller Paradigmenwechsel, der wichtige Vorbereitungen erfordert.

Die vier Führungsrollen im OKR-System:

1. Vision-Setter: Führungskräfte definieren inspirierende Objectives, die das Team begeistern und herausfordern. Sie schaffen Klarheit über das „Warum“ hinter den Zielen.

2. Coach und Enabler: Statt Mikromanagement praktizieren OKR-Leader Coaching. Sie fragen: „Wie kann ich dir helfen, deine Key Results zu erreichen?“ anstatt

„Warum hast du das Key Result nicht erreicht?“

3. Feedback-Facilitator: Regelmäßige Check-ins werden zu Entwicklungsgesprächen. Der Fokus liegt auf Lernen und Verbesserung, nicht auf Kontrolle und Be- wertung.

4. Barrier-Remover: OKR-Leader identifizieren und be- seitigen Hindernisse, die ihre Teams daran hindern, erfolgreich zu sein. Sie schaffen die Rahmenbedingungen für Spitzenleistung.

Diese Transformation der Führungsrolle ist absolut herausfordernd, aber unverzichtbar. Unternehmen, die OKRs einführen, ohne ihre Führungskultur anzupassen, schöpfen aus Erfahrung nicht die vollen Potenziale aus.

Die 7 kritischen Erfolgsfaktoren für die OKR-Implementierung im Vertrieb

Erfolgsfaktor 1:

Top-Management-Commitment als Fundament

Der häufigste Grund für das Scheitern von OKR-Implementierungen ist mangelndes Commitment der Geschäftsführung. OKRs sind nicht nur ein neues Tool, sondern ein kultureller Wandel, der von der Spitze vorgelebt werden muss.

Was Top-Management-Commitment bedeutet:

- Zeitinvestment: Die Geschäftsführung muss wöchentlich 2-3

Stunden für OKR-Prozesse ein- planen. Halbherzige Beteiligung wird sofort vom

Team erkannt und torpediert die gesamte Initiative.

- Eigene OKRs: Führungskräfte müssen ihre eigenen

OKRs

definieren und transparent verfolgen. Sie können nicht von anderen fordern, was

sie selbst nicht vorleben.

- Fehlertoleranz: OKRs erfordern eine Kultur des intelligenten Scheiterns. Das Top-Management muss klar kommunizieren, dass das

Verfehlen von

70%-Zielen nicht bestraft, sondern als Lernchance begriffen wird.

- Ressourcen bereitstellen: OKR-Implementierung

erfordert Training, Tools und externe Begleitung. Kostendruck darf nicht zu

Kompromissen bei der Qualität der Einführung führen.

Ein praktisches Beispiel aus einem Beratungsprojekt:

Ein Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens definierte seine persönlichen OKRs wie folgt:

Objective: „Ich entwickle mich zum inspirierenden Leader, der durch Vorbild führt.“

Key Results:

- 12 persönliche Coaching-Sessions mit Vertriebsmitarbeitern

durchführen

- Wöchentlich 30 Minuten in OKR-Check-ins mit Vertriebsleitung

investieren

- 90% positive Bewertung bei anonymer Leadership-Bewertung

erreichen

- Null Überstunden durch verbesserte

Delegation und Prioritätensetzung

Diese transparente Selbstverpflichtung signalisierte dem gesamten Team:

OKRs sind ernst gemeint und gelten für alle.

Erfolgsfaktor 2:

Partizipative Zielsetzung implementieren

Der Übergang von Top-Down zu Bottom-Up Zielsetzung ist der schwierigste, aber wichtigste Paradigmenwechsel. Traditionelle Führungskräfte fürchten Kontrollverlust, übersehen aber das Motivationspotenzial partizipativer Ansätze.

Die drei Stufen partizipativer Zielsetzung:

Stufe 1: Strategische Leitplanken definieren

Sie als Top-Management geben die strategische Richtung vor, ohne operative Details zu bestimmen. Diese Leitplanken schaffen Orientierung, ohne Kreativität einzuschränken.

Stufe 2: Team-OKRs gemeinsam entwickeln

In moderierten Workshops entwickeln Vertriebsteams ihre eigenen OKRs. Der Führungsebene obliegt die Rolle des Coaches, nicht des Diktators.

Stufe 3: Individuelle Beiträge definieren

Jeder Vertriebsmitarbeitende definiert, wie er zu den Team-OKRs beitragen möchte. Diese individuellen Committments schaffen Identifikation und Verantwortung.

Mit diesem Workshop-Format gelingt die partizipative OKR-Entwicklung:

Phase 1: Strategieklarheit (60 Minuten)

- Geschäftsführung präsentiert Unternehmensstrategie und -OKRs

- Q&A-Session zur Klärung offener Fragen

- Gemeinsames Verständnis der strategischen Prioritäten

Phase 2: Opportunity-Identifikation (90 Minuten)

- Brainstorming: Wo sehen Vertriebsmitarbeiter die größten Chancen?

- Clustering der Ideen in thematische Bereiche

- Priorisierung basierend auf Impact und Machbarkeit

Phase 3: OKR-Formulierung (120 Minuten)

- Entwicklung von 3-5 Team-Objectives

- Definition von 2-4 Key Results pro Objective

- Plausibilität-Check: Sind die Ziele herausfordernd, aber erreichbar?

Phase 4: Commitment und Planung (60 Minuten)

- Persönliche Commitments jedes Teammitglieds

- Planung der ersten Maßnahmen

- Terminierung der regelmäßigen Check-ins

Erfolgsfaktor 3:

Rhythmus und Rituale etablieren

OKRs leben von Regelmäßigkeit. Ohne strukturierte Rhythmen verkommen sie zu einmaligen Zielsetzungsübungen ohne nachhaltige Wirkung.

Der OKR-Rhythmus für Vertriebsteams: Weekly Check-ins (15 Minuten)

- Status-Update zu allen Key Results

- Identifikation von Hindernissen

- Kurzfristige Anpassungen und Support-Bedarf

Monthly Reviews (60 Minuten)

- Detaillierte Analyse der Fortschritte

- Deep-Dive in herausfordernde Key Results

- Anpassung von Maßnahmen und Ressourcen

Quarterly Planning (halber Tag)

- Retrospektive des abgelaufenen Quartals

- Ableitung von Learnings für die Zukunft

- Definition der OKRs für das folgende Quartal

Die Kunst der effizienten Check-ins:

Struktur über Länge: Kurze, strukturierte Meetings sind effektiver als lange, unstrukturierte Diskussionen.

Ein bewährtes Format:

1. Status-Runde (5 Minuten): Jeder teilt den aktuellen Stand seiner Key Results

2. Hindernisse-Identifikation (5 Minuten): Was blockiert aktuell den Fortschritt?

3. Support-Planung (5 Minuten): Wie kann das Team sich gegenseitig helfen?

Visualisierung als Motivator: Fortschritte müssen sichtbar gemacht werden. Bewährte Visualisierungstools:

- Digitale OKR-Dashboards mit Real-Time-Updates

- Physische OKR-Boards im Vertriebsbereich

- Gamification-Elemente zur Motivationssteigerung

Erfolgsfaktor 4:

Alignment zwischen Unternehmens- und Vertriebs-OKRs

Vertriebs-OKRs dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Sie müssen mit der Gesamtstrategie des Unternehmens harmonieren und zu anderen Funktionsbereichen pas- sen.

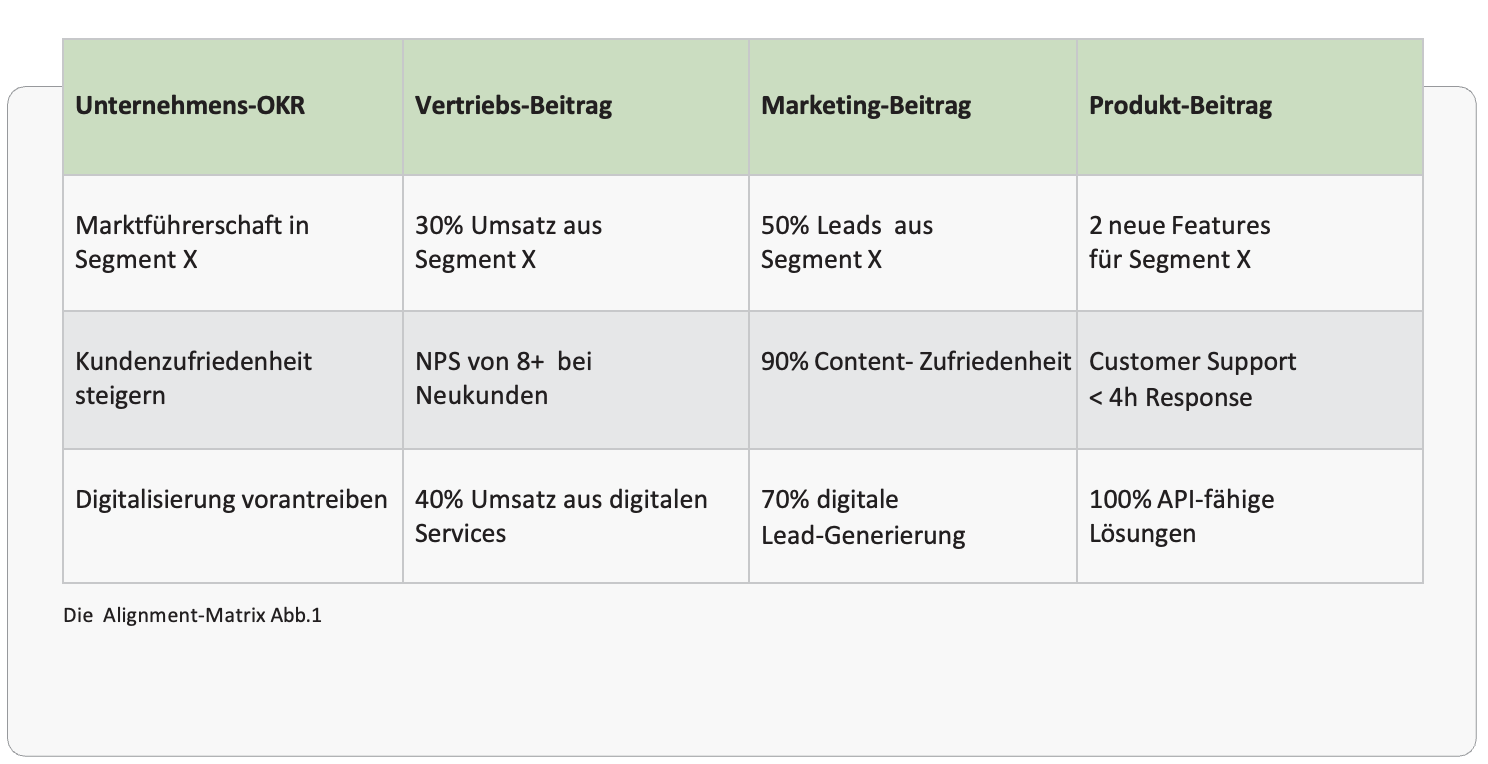

Die Alignment-Matrix (Abb.1) zeigt exemplarisch, wie Unternehmens-OKRs in funktionale Beiträge heruntergebrochen werden, ohne die ganzheitliche Perspektive zu verlieren.

Anti-Pattern: Silo-OKRs vermeiden

Häufige Fehler bei der OKR-Entwicklung:

- Isolierte Funktions-OKRs: Vertrieb, Marketing und Produkt arbeiten an unterschiedlichen Zielen

- Aktivitäts-Fixierung: Key Results messen Inputs statt Outcomes

- Perfekte-Planbarkeit-Illusion: OKRs werden zu starr formuliert und lassen keine Anpassungen zu

Erfolgsfaktor 5:

Qualitative und quantitative Messgrößen balancieren

Ein häufiger Fehler bei der OKR-Implementierung ist die Fokussierung auf rein quantitative Key Results. Nachhaltiger Vertriebserfolg erfordert aber auch qualitative Dimensionen.

Die Balance-Formel: 70% quantitativ, 30% qualitativ Quantitative Key Results (70%):

- Umsatzziele und Pipeline-Entwicklung

- Anzahl Neukunden und Kundenbindungsraten

- Conversion-Rates in verschiedenen Vertriebsphasen

- Durchschnittliche Deal-Größen und Sales-Cycle- Zeiten

Qualitative Key Results (30%):

- Kundenzufriedenheits-Scores und Net Promoter Scores

- Qualität der Lead-Generierung und -Qualifizierung

- Team-Entwicklung und Skill-Building

Erfolgsfaktor 6:

Technology Stack und Tool-Integration

OKRs ohne technische Unterstützung sind in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß. Die richtige Tool- Landschaft entscheidet über Effizienz und Nachhaltigkeit der Implementierung.

Die drei Säulen der OKR-Technologie:

Säule 1: OKR-Management-Platform

Spezialisierte Tools wie Weekdone, Monday oder Lattice bieten:

- Zentrale OKR-Verwaltung mit Versionierung

- Automatische Progress-Tracking und Reporting

- Integration in bestehende Business-Tools

- Mobile Apps für unterwegs

Säule 2: CRM-Integration

OKRs müssen nahtlos in die bestehende CRM- Landschaft integriert werden:

- Automatische Übertragung von Verkaufsdaten in Key Results

- Real-Time-Dashboards mit aktuellen Fortschritten

- Workflow-Automatisierung für regelmäßige Updates

Säule 3: Communication und Collaboration

- Slack/Teams-Integration für OKR-Updates

- Video-Conferencing-Tools für virtuelle Check-ins

- Shared Workspaces für die OKR-Dokumentation

Erfolgsfaktor 7:

Change Management und Widerstandsbehandlung

Die größten Hindernisse bei der OKR-Implementierung sind nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Systematisches Change Management ist daher unverzichtbar.

Die vier Widerstandstypen und ihre Behandlung:

Typ 1: Der Skeptiker - „Das ist nur der neueste Management-Hype.“

Behandlungsstrategie:

- Datenbasierte Argumentation mit konkreten Erfolgsbeispielen

- Kleine Pilotprojekte mit messbaren Quick Wins

- Einbindung in die Evaluation von OKR-Tools und -Prozessen

Typ 2: Der Kontrollfreak - „Wie soll ich führen, wenn meine Mitarbeiter ihre Ziele selbst setzen?“

Behandlungsstrategie:

- Leadership-Coaching zur Rollentransformation

- Mentoring durch andere Führungskräfte, die bereits erfolgreich transformiert haben

- Gradueller Übergang mit zunächst kleinen Partizipationselementen

Typ 3: Der Überlastete - „Wir haben keine Zeit für noch ein neues System“

Behandlungsstrategie:

- Aufzeigen der Effizienzgewinne durch bessere Fokussierung

- Temporäre Ressourcen für die Übergangsphase bereitstellen

- Quick Wins generieren, die sofort spürbare Entlastung bringen

Typ 4: Der Traditionalistische - „Bei uns haben Excel- Pläne immer funktioniert“

Behandlungsstrategie:

- Respektvolle Anerkennung bisheriger Erfolge

- Evolutionärer statt revolutionärer Ansatz

- Betonung der Kontinuität zwischen alten und neuen Werten

Die Change-Management-Roadmap für die OKR-Implementierung:

Phase 1: Awareness schaffen (Wochen 1-2)

- Kommunikation der strategischen Notwendigkeit

- Aufzeigen der Risiken des Status Quo

- Vision der OKR-Zukunft vermitteln

Phase 2: Desire entwickeln (Wochen 3-4)

- Persönliche Vorteile für jeden Beteiligten aufzeigen

- Erfolgsgeschichten aus anderen Unternehmen teilen

- Ängste ernst nehmen und addressieren

Phase 3: Knowledge vermitteln (Wochen 5-8)

- Intensive Schulungen für alle Beteiligten

- Praktische Übungen mit realen Beispielen

- Aufbau interner OKR-Champions

Phase 4: Ability entwickeln (Wochen 9-16)

- Begleitete Implementierung der ersten OKR-Zyklen

- Coaching

bei Herausforderungen

- Kontinuierliche Skill-Entwicklung

Phase 5: Reinforcement etablieren (Wochen 17+)

- Institutionalisierung der OKR-Prozesse

- Belohnungssysteme für OKR-Excellence

- Kulturelle Verankerung der neuen Arbeitsweise

Was wir allen interessierten Kunden anbieten, um zu prüfen, wo ihr Unternehmen oder auch einzelne Teams in Punkt OKR Readiness stehen, ist unser beliebter Quick-Check. Gerne sprechen Sie mich darauf an, dann schauen wir gemeinsam, wie wir Ihr Team passgenau unterstützen können.

Dieses Optimum an Transformation ohne Effizienzeinbußen setzt jedoch einen nüchternen Blick auf Ihre bestehende Unternehmenskultur und die existierenden Potentiale einer Umsetzung agiler Methoden voraus. Diesen Blick bringt ein externer OKR-Coach mit, der den etablierten Prozess in die Hände eines dedizierten Prozesseigentümers übergeben kann.

Wir stehen Ihnen für die Einführung, Implementierung und Optimierung der agilen Strategieumsetzung in Ihrem Unternehmen gerne als erfahrener Begleiter zur Seite.

Ein Praxisbeispiel: Wie ein Maschinenbauer seine Zielerreichung von 67% auf 127% steigerte

Ausgangssituation:

Typische Herausforderungen im Mittelstand

Ein familiengeführtes Unternehmen mit 180 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Jahresumsatz, stand Ende 2022 vor typischen Herausforderungen des deutschen Mittelstands. Der Geschäftsführer beschrieb selbst die Situation so:

„Unsere Branchen-Performance ist solide, aber wir bleiben unter unseren Möglichkeiten. Das Vertriebsteam ist fleißig, aber irgendwie erreichen wir unsere Ziele chronisch nicht. Excel-Tabellen und monatliche Reviews führen zu nichts außer Frustration.“

Die Situationsanalyse ergab ernüchternde Fakten: Zielerreichungs-Performance:

- Durchschnittliche Zielerreichung 2022: 67%

- Quartalsschwankungen: 45% - 89%

- Nur 3 von 12 Monaten mit Zielerreichung über 80%

Team-Motivation und -Dynamik:

- Employee Net Promoter Score: 4/10

- Mitarbeiterfluktuation im Vertrieb: 23% jährlich

- Überstunden-Quote: 18% über Sollarbeitszeit

- Krankenstand: 12% (Branchendurchschnitt: 8%)

Prozess-Effizienz:

- Planungszeit pro Quartal: 40 Stunden (Management- Team)

- Reporting-Aufwand: 8 Stunden pro Woche (gesamtes Vertriebsteam)

- Zeit von Problem-Identifikation zu Lösung: 6-12 Wochen

- Anpassungsgeschwindigkeit bei Marktveränderungen: 3-6 Monate

Die 6-monatige OKR-Transformation

Woche 1-2: Leadership-Alignment

Der Geschäftsführer und sein 3-köpfiges Vertriebsleitungs-Team durchliefen ein intensives OKR-Coaching bei uns.

Paradigmenwechsel-Workshop

- Analyse der bisherigen Zielsetzungspraxis und ihrer Schwächen

- OKR-Methodentraining mit praktischen Übungen

- Entwicklung der ersten Unternehmens-OKRs

Erste Unternehmens-OKRs (Q1 2023):

Objective 1: „Wir werden zum bevorzugten Part- ner für nachhaltige Automatisierungslösungen“

- KR1: 25% des Umsatzes aus nachhaltigen Produktlinien generiert

- KR2: Net Promoter Score von 8+ bei Bestandskunden erreicht

- KR3: 3 Referenz-Projekte für CO2-neutrale Automatisierung realisiert

Objective 2: „Unser Team arbeitet motiviert und eigenverantwortlich“

- KR1: Employee Net Promoter Score auf 7+ gesteigert

- KR2: Überstunden-Quote auf unter 8% reduziert

- KR3: 90% der Mitarbeiter haben individuelle Entwicklungspläne

Woche 3-4: Change Management und Kommunikation Die Einführung von OKRs wurde als strategische Transformation kommuniziert, nicht als weiteres Management-Tool.

Kommunikationsstrategie:

- Persönliche Gespräche zwischen GF und jedem Vertriebsmitarbeiter

- All-Hands-Meeting mit offener Q&A-Session

- Transparente Kommunikation über die Gründe für den Wandel

Woche 5-8: Partizipative OKR-Entwicklung

Das 12-köpfige Vertriebsteam wurde in zwei Gruppen aufgeteilt und entwickelte in moderierten Workshops die ersten Team-OKRs.

Vertriebsteam OKRs (Q1 2023):

Objective: „Wir erschließen erfolgreich den Markt für nachhaltige Automatisierung“

- KR1: 20 qualifizierte Leads für nachhaltige Lösungen generiert

- KR2: 8 Neukunden-Meetings zum Thema Nachhaltigkeit durchgeführt

- KR3: 800.000€ Pipeline-Volumen für nachhaltige Projekte aufgebaut

- KR4: 95% Kundenzufriedenheit bei Nachhaltigkeits-Projekten erreicht

Monate 3-4: Implementierung und erste Learnings

Die ersten 90 Tage zeigten typische Implementierung-Herausforderungen:

Herausforderung 1: Tool-Adaption

Die Einführung der mit unserer Unterstützung ausgewählten OKR-Software stieß initial auf Widerstand. Ältere Vertriebsmitarbeiter empfanden die neue Transparenz als Kontrolle.

Lösungsansatz:

- Intensive 1:1-Coachings für skeptische Teammitglieder

- Betonung der Unterstützungsfunktion statt Kontrollfunktion

- Quick Wins durch vereinfachte Prozesse sichtbar machen

Herausforderung 2: Überforderung durch Ambition

Einige Key Results waren zu ambitiös formuliert und führten zu Demotivation.

Lösungsansatz:

- Mid-Quarter-Review mit Anpassungsmöglichkeiten

- Kalibrierung der 70%-Regel im Team-Kontext

- Betonung des Lernaspekts bei Zielverfehlung

Erste Erfolgs-Indikatoren nach 90 Tagen:

- Durchschnittliche Zielerreichung: 67% → 84%

- Weekly Check-in Teilnahmequote: 96%

- Qualität der OKR-Updates: deutlich verbessert

- Team-Moral (subjektive Einschätzung): spürbar gestiegen

Monate 5-6: Momentum und Kulturwandel

Quartal 2 brachte den Durchbruch durch verfeinerte OKRs basierend auf Q1-Learnings:

Objective: „Wir werden zum Automatisierungs-Partner der Wahl für mittelständische Fertigungsunternehmen“

- KR1: 15 qualifizierte Enterprise-Leads (>500k€ Projektvolumen) generieren

- KR2: 6 strategische Partnership-Gespräche mit System-Integratoren führen

- KR3: 1,2 Millionen Euro Pipeline für Q3/Q4 aufbauen

- KR4: 100% der Angebote innerhalb von 5 Werktagen erstellen

Die kulturelle Transformation wurde an drei Faktoren sichtbar:

- Eigeninitiative statt Anweisung: Vertriebsmitarbeiter

entwickelten proaktiv Verbesserungsvor- schläge und setzten sie eigenständig

um.

- Collaboration statt Competition: Teamübergreifende

Unterstützung bei herausfordernden Key Results wurde zur Normalität.

- Learning statt Blaming: Zielverfehlung führte zu strukturierter

Ursachenanalyse und Prozessverbesserung, nicht zu Schuldzuweisungen.

Die nachhaltigen Ergebnisse nach 12 Monaten

Quantitative Performance-Verbesserungen: Zielerreichung:

- Durchschnittliche Zielerreichung: 67% → 127%

- Quartals-Konsistenz: Schwankungsbreite von 44% auf 18% reduziert

- Anzahl Monate mit >100% Zielerreichung: 3 → 9 von 12

Team-Performance:

- Employee Net Promoter Score: 4/10 → 9/10

- Mitarbeiterfluktuation: 23% → 4% jährlich

- Überstunden-Quote: 18% → 6%

- Krankenstand: 12% → 7%

Prozess-Effizienz:

- Planungszeit pro Quartal: 40h → 15h

- Reporting-Aufwand: 8h → 3h pro Woche

- Problem-zu-Lösung-Zeit: 6-12 Wochen → 2-3 Wochen

- Markt-Anpassungsgeschwindigkeit: 3-6 Monate → 3-4 Wochen

Business-Impact:

- Umsatzwachstum: +18% (Markt: +3%)

- Kundenzufriedenheit (NPS): 6,8 → 8,9

- Time-to-Market für neue Lösungen: 8 Monate → 4 Monate

Qualitative Transformations-Erfolge:

- Leadership-Entwicklung: Der GF entwickelte sich vom direktiven Manager zum erlebbar inspirierenden Coach. Seine 360-Grad-Bewertung verbesserte sich in allen Kategorien um durchschnittlich 40%.

- Team-Empowerment: Das Vertriebsteam übernahm schrittweise mehr Verantwortung für strategische Entscheidungen. Eigeninitiative und Innovation stiegen signifikant.

- Kultur der kontinuierlichen Verbesserung: Monatliche Retrospektiven und Lessons-LearnedSessions wurden zu geschätzten Terminen, nicht zu gefürchteten Kontrollmeetings.

Warum externe Unterstützung den Unterschied macht

Die Implementierung von OKR-basierter Vertriebsführung ist anspruchsvoller als die meisten Geschäftsführer initial erwarten. Während die Theorie einleuchtend erscheint, liegt die Herausforderung in der praktischen Umsetzung und kulturellen Transformation.

Statistische Realität:

- 73% aller OKR-Implementierungen ohne externe Begleitung scheitern innerhalb der ersten 6 Monate

- Nur 15% erreichen die angestrebten Performance-Verbesserungen ohne professionelle Unterstützung

- 68% der gescheiterten OKR-Projekte hätten mit systematischer Begleitung erfolgreich sein können

OKR ist Ihr Wettbewerbsvorteil der nächsten Dekade

Die Geschäftswelt heute belohnt nachweislich Agilität, Transparenz und Mitarbeitenden-Empowerment. Unternehmen, die noch in starren Jahresplanungszyklen gefangen sind, werden systematisch von agileren Wettbewerbern überholt.

Die drei Megatrends, die OKRs zur Notwendigkeit erklären:

1. Exponentiell steigende Marktvolatilität Digitalisierung, Globalisierung und gesellschaftliche Umbrüche führen zu immer schnelleren Marktveränderungen. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Ziele und Strategien quartalsweise anzupassen, verlieren den Anschluss.

2. Generationenwechsel in der Arbeitswelt Millennials und Gen-Z-Mitarbeiter erwarten Autonomie, Sinnhaftigkeit und Partizipation. Top-Down-Zielvorgaben führen zu Demotivation und Abwanderung der besten Talente.

3. Transparenz als Hygienefaktor Moderne Arbeitnehmer erwarten Einblick in Unternehmensstrategie und -performance. Intransparente Führung wird zunehmend als Misstrauen interpretiert und schadet der Employer Brand.

Ihr Wettbewerbsvorteil: First-Mover-Advantage im Mittelstand

Während Konzerne bereits seit Jahren OKRs nutzen, stehen mittelständische Unternehmen erst am Anfang dieser Transformation. Das schafft eine einzigartige Chance für Early Adopters, wie Sie es sein können.

First-Mover-Vorteile:

- OKR-kompetente Fachkräfte werden von modernen Arbeitsweisen angezogen

- Agile Teams reagieren schneller auf Kundenbedürfnisse

- Kürzere Zyklen ermöglichen schnellere Produktentwicklung und Markteinführung

- Adaptive Organisationen überstehen Krisen besser

Kleiner Schritt, große Wirkung

Die Transformation zur OKR-basierten Vertriebsführung ist eine strategische Investition in die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens.

Diese drei Optionen haben Sie:

Option 1: Status Quo beibehalten

- Weiterhin 43% durchschnittliche Zielerreichung

- Kontinuierliche Frustration über verpasste Chancen

- Verlust von Top-Talenten an agilere Wettbewerber

Option 2: OKR-Implementierung ohne professionelle Begleitung

- 73% Wahrscheinlichkeit des Scheiterns

- Verschwendete Ressourcen und demotivierte Teams

- Negative Erfahrungen, die zukünftige ChangeProjekte erschweren

Option 3: Professionell begleitete OKR-Transformation

- 127%+ Zielerreichung innerhalb von 12 Monaten

- Kultureller Wandel zu High-Performance-Organisation

- Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil durch agile Führung

- ROI in wenigen Monaten bereits durch verbesserte Performance

Die Zeit zu handeln ist jetzt Während Sie dieses Whitepaper gelesen haben, haben Ihre agileren Wettbewerber vielleicht schon erste Schritte in Richtung OKR-Excellence unternommen. Jeder Tag, den Sie mit der Entscheidung warten, kostet Sie Marktanteile, Talente und Zukunftschancen.

Die Frage ist nicht, OB Sie zu OKR-basierter Vertriebsführung wechseln werden. Die Frage ist, WANN Sie den Mut fassen, diesen entscheidenden Schritt zu gehen.

Ihre persönliche Einladung zum OKR-Strategietalk

Als erfahrener Sparringspartner für mittelständische Geschäftsführer lade ich Sie ein, das Potenzial von OKR-basierter Vertriebsführung für Ihr Unternehmen zu entdecken.

In dem für Sie kostenlosen Kennenlern-Gespräch analysieren wir gemeinsam:

- Ihre aktuelle Vertriebsperformance und Optimierungspotenziale

- Die Readiness Ihres Unternehmens für die OKR-Implementierung

- Eine maßgeschneiderte Roadmap für Ihre OKR-Transformation

- Investment und ROI-Erwartungen für Ihre spezifische Situation